Le Petit Prince en tenue d’apparat, en 1942, Antoine de Saint-Exupéry

Les amateurs disent que c’est « La Joconde de Saint-Exupéry ». Avec son manteau rouge et vert d’eau, sa tignasse blonde ébouriffée, ses étoiles sur les épaulettes

french art

Les amateurs disent que c’est « La Joconde de Saint-Exupéry ». Avec son manteau rouge et vert d’eau, sa tignasse blonde ébouriffée, ses étoiles sur les épaulettes

Les amateurs disent que c’est « La Joconde de Saint-Exupéry ». Avec son manteau rouge et vert d’eau, sa tignasse blonde ébouriffée, ses étoiles sur les épaulettes

Dora Maar est surtout connue pour avoir été la muse et l’amante de Pablo Picasso. Le peintre fera d’elle plusieurs portraits dont La Femme qui

Magistrat de profession, Edouard Piette est un passionné d’archéologie. Quand il n’est pas au tribunal, il est sur un site préhistorique, infatigable. En 1894, à

Quelles images retient-on, en général, des évènements de Mai 68 ? Des étudiants affrontant des policiers, des pavés qui volent, des barricades, etc… Ce qu’on

La peinture du 17ème siècle aime à dépeindre le peuple besogneux des paysans et des artisans. Un goût qu’exprime d’abord la peinture hollandaise et flamande,

C’est sans doute la phrase la plus célèbre de l’histoire de l’art. « Ceci n’est pas une pipe », lit-on sous le dessin de ce qui semble

Ce mâle presque nu, au centre de la toile, attire tous les regards… Pourtant, il n’aurait jamais du se trouver là. Jusqu’au 20e siècle, il

En août 1832, le caricaturiste Honoré Daumier est jeté au trou. Il devra purger 6 mois de prison et payer 500 F d’amende. Le régime

Son visage nous fait face, mais son regard nous ignore. Songeur, mélancolique, intense, il fixe un ailleurs énigmatique… Sarah Bernhardt semble ici sur une scène

Parmi les rares portraits de Goethe, il en est un qui fit couler beaucoup d’encre. Il fut réalisé par le sculpteur David d’Angers, connu pour

Au « Siècle des Lumières », les enfants et leur éducation mobilise l’attention des philosophes et des artistes. Chardin leur consacre plusieurs toiles, dont celle-ci peinte vers

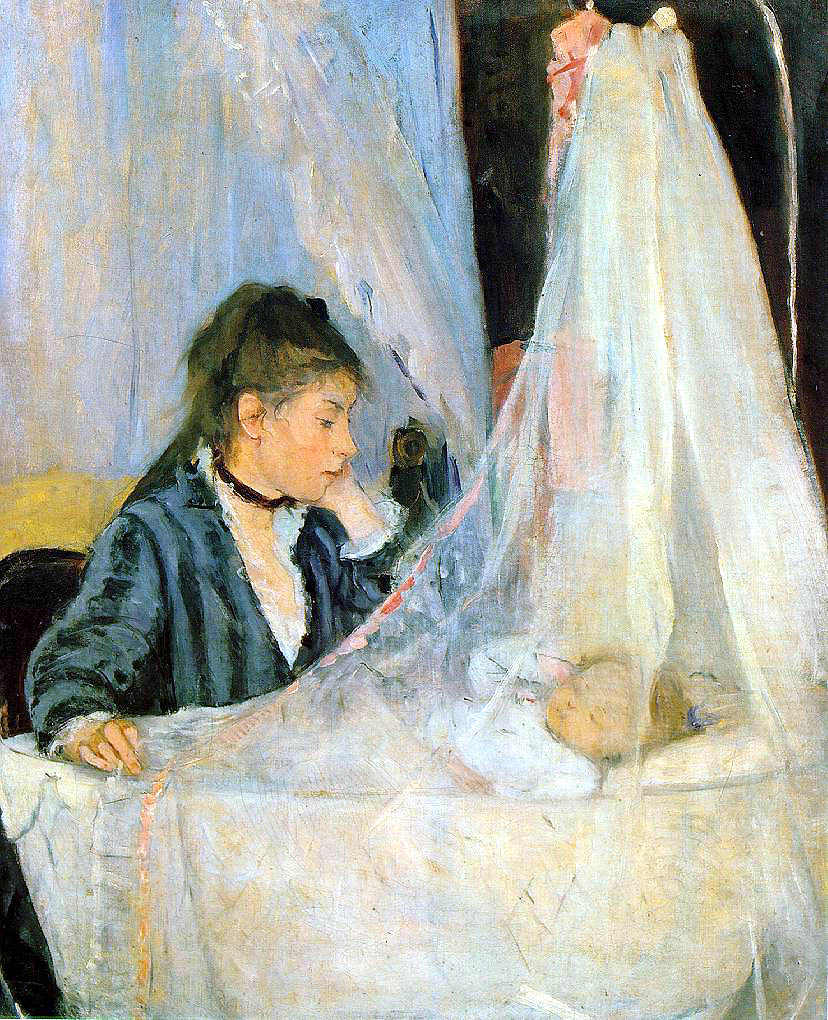

Reconnu sur le tard, le talent impressionniste de Berthe Morisot est, pourtant, le premier à être loué parmi les critiques d’art. « Rien n’est plus vrai,

Pour Ernest Pignon-Ernest, la rue n’est pas qu’une source d’inspiration. Avec son « potentiel poétique, dramatique, suggestif », la rue est la matière première de l’oeuvre d’art

Lorsqu’elle entame La Valse en 1889, Camille Claudel est praticienne dans l’atelier de Rodin. Du « maître », elle est aussi la muse, la maitresse et une

Quand il arrive à Arles en 1888, Van Gogh n’a qu’une envie : Peindre le ciel nocturne qui le fascine de façon obsédante. De ce « sujet »,

En 1891, la Société des Gens de Lettres veut rendre hommage à l’auteur de la Comédie humaine. Encore peu connu, Auguste Rodin est pourtant choisi

Conçue par Eugène Delacroix en 1831, la liberté guidant le peuple est une œuvre mythique, une icône de la république triomphante. Bien des gens croient,

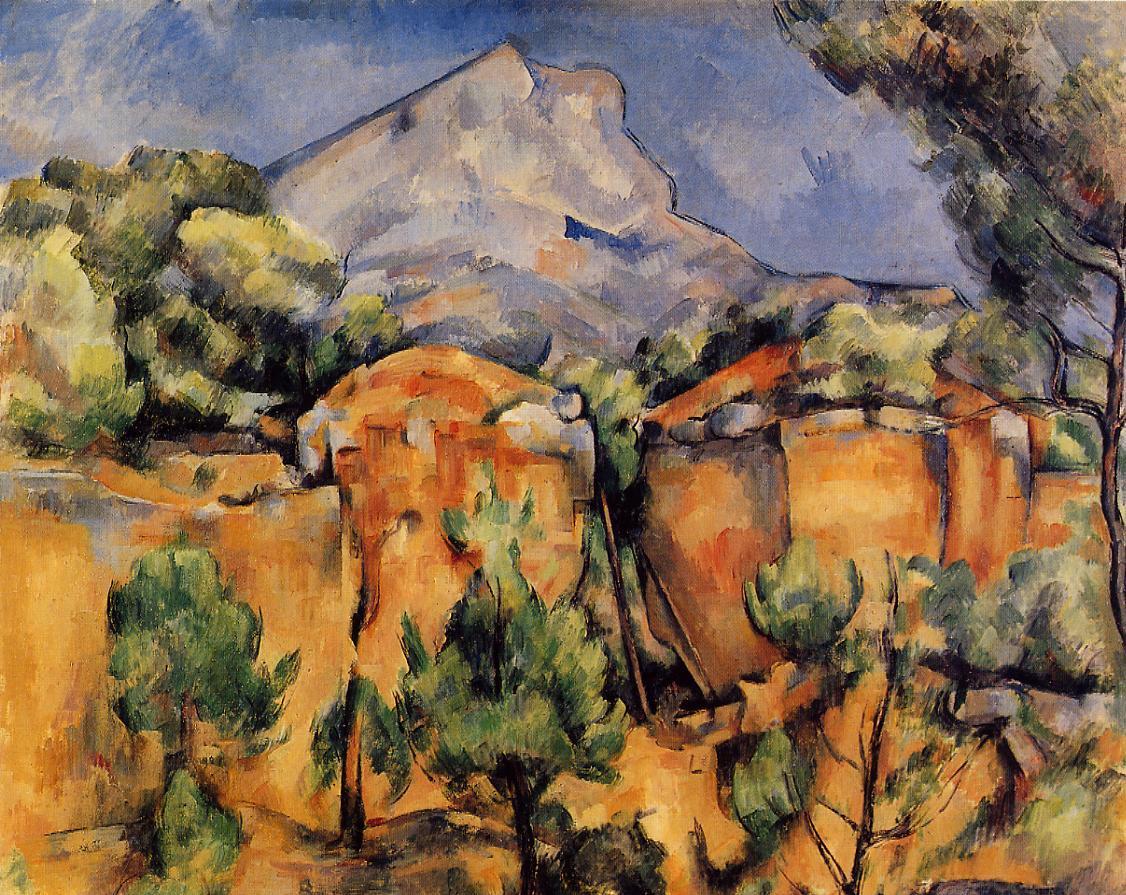

A mesure qu’il vieillit, Cézanne s’isole dans la campagne d’Aix-en-Provence, fuyant ce Paris qui l’a si souvent moqué. Son matériel à l’épaule, il arpente, inlassable,

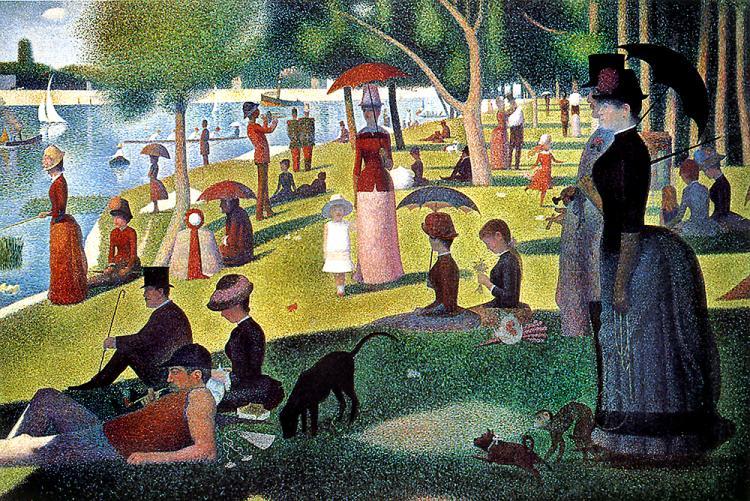

Situé sur la Seine, au nord-ouest de Paris, l’île de la Grande Jatte est, à la fin du 19ème siècle, un lieu prisé des Parisiens

Aux amoureux des arts… C’est une vive curiosité pour mon pays qui m’a mené aux oeuvres d’art. Celles-ci m’ont permis d’en saisir la singularité des

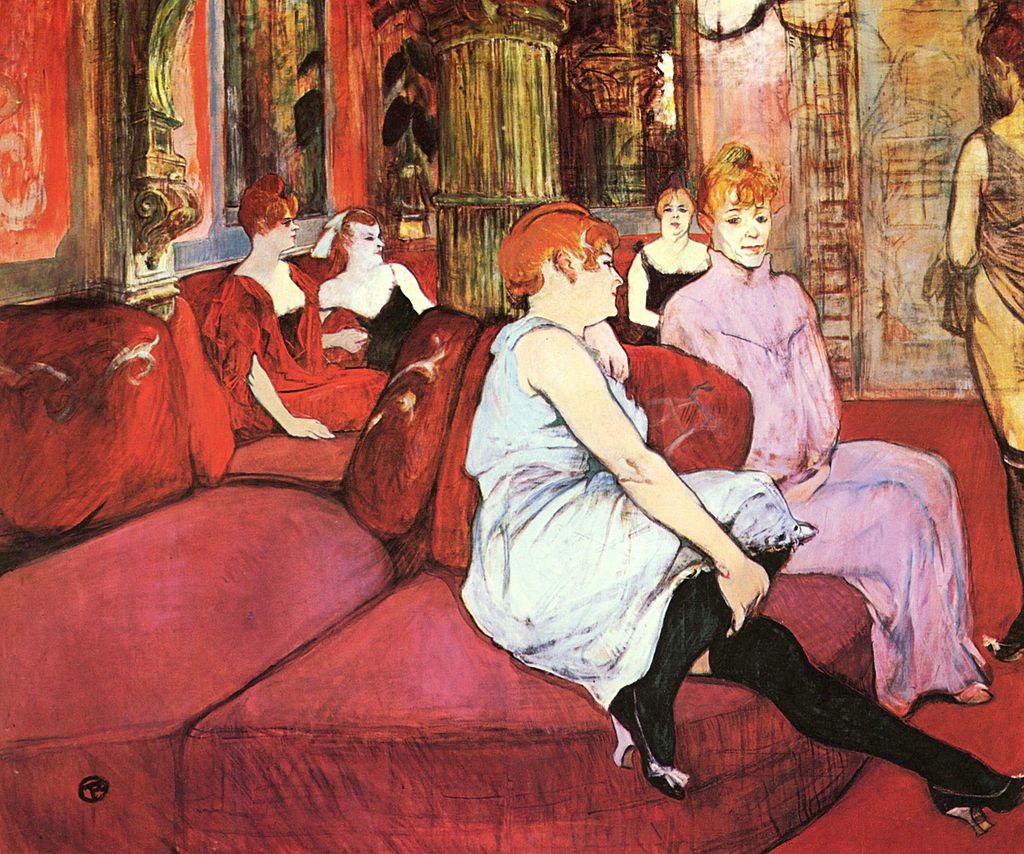

A partir des années 1890, Henri de Toulouse-Lautrec s’intéresse à l’univers des distractions parisiennes : les cafés, les théâtres, les cirques, les champs de course,

C’est un des tableaux les plus célèbres de la Renaissance (1), une source inépuisable de troubles, de fantasmes et de questionnements… Des rideaux rouges, sans doute